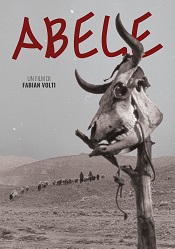

La figura del pastore rappresentata in forma simbolica e allegorica, ma anche come storia incarnata in corpi e voci che transitano e raccontano, per porre una riflessione e uno sguardo sul senso di appartenenza e di riconoscimento, di esclusione e di invasione, di quiete e di conflitto che riguarda l’esistenza degli esseri umani su questa terra. Abele, diretto con un cristallino e potente afflato autoriale da Fabian Volti alla sua opera prima di lungometraggio, presenta l’urgenza espressiva del cinema documentario attaccato alle persone, ai luoghi e alle cose e la suggestione visionaria di un orizzonte altro, di una porta spazio-temporale che mette in contatto epoche e paesaggi cosi lontani per collocazione geografica e contesti socio-culturali, cosi vicini per analogie di modus vivendi e di spiritus loci. Proprio il biblico personaggio di Abele, il fratello tradito e ucciso, diventa il collegamento tra le transumanze pastorali che avvengono tra le scarne e desertiche terre della Cisgiordania e quelle più prossime come distanza, ma ugualmente remote e isolate rispetto al mondo urbano e tecnocratico, dell’entroterra sardo. E la metafora di quell’originaria e archetipica sopraffazione, è la possibile chiave per provare a comprende, in una maniera che non si intende mai risultato di un’interpretazione esaustiva o di una spiegazione didascalica, la fierezza introflessa e l’ostinazione terragna di chi abita le zone di pascolo, e ne è il custode del presente e la memoria del passato.

La figura del pastore rappresentata in forma simbolica e allegorica, ma anche come storia incarnata in corpi e voci che transitano e raccontano, per porre una riflessione e uno sguardo sul senso di appartenenza e di riconoscimento, di esclusione e di invasione, di quiete e di conflitto che riguarda l’esistenza degli esseri umani su questa terra. Abele, diretto con un cristallino e potente afflato autoriale da Fabian Volti alla sua opera prima di lungometraggio, presenta l’urgenza espressiva del cinema documentario attaccato alle persone, ai luoghi e alle cose e la suggestione visionaria di un orizzonte altro, di una porta spazio-temporale che mette in contatto epoche e paesaggi cosi lontani per collocazione geografica e contesti socio-culturali, cosi vicini per analogie di modus vivendi e di spiritus loci. Proprio il biblico personaggio di Abele, il fratello tradito e ucciso, diventa il collegamento tra le transumanze pastorali che avvengono tra le scarne e desertiche terre della Cisgiordania e quelle più prossime come distanza, ma ugualmente remote e isolate rispetto al mondo urbano e tecnocratico, dell’entroterra sardo. E la metafora di quell’originaria e archetipica sopraffazione, è la possibile chiave per provare a comprende, in una maniera che non si intende mai risultato di un’interpretazione esaustiva o di una spiegazione didascalica, la fierezza introflessa e l’ostinazione terragna di chi abita le zone di pascolo, e ne è il custode del presente e la memoria del passato.

L’alternarsi di vari formati (video, il digitale, il 16mm e il materiale d’archivio) è immesso in un flusso che non segue i codici della narrazione classica, per blocchi e passaggi obbligati strumentali a un discorso del logos, ma ricuce i frammenti del proprio espandersi da una realtà all’altra, nella densità di un epos fatto di segni e di risonanze: dalla dimensione sospesa e ciclica degli scenari rupestri alle pendici dei monti sardi per arrivare all’eterno urgente presente del popolo palestinese sfollato e perseguitato da Israele fin nelle più estreme lande delle comunità beduine. Già in apertura, le immagini di quei panorami collinari e rocciosi della Palestina, sui quali nella larghezza e nella distanza focali di un piano lungo si stagliano le presenze animali e umane che tratteggiano lo spostarsi perpetuo di un gregge, richiamano lo stordimento del deserto ancestrale filmato a suo tempo da Werner Herzog in Fata Morgana (1970). Ma lo sguardo passa poi dalla fenomenologia di luna genesi all’introduzione di una voce off non narrante ma determinante soggettività, che ricorda come ad ogni creatura e ad ogni montagna sia stato assegnato un nome, un processo culturale dal quale deriva una storia che, nel caso dei palestinesi, è diventata il resoconto di una segregazione e lo stravolgimento del significato profondo di un nomadismo non più primordiale e istintiva pratica di sopravvivenza contro le avversità climatiche, ma obbligata scelta di una via di fuga dalla forzata colonizzazione . Dalla vertigine di un assoluto tradotta nel particolare di una precisa condizione storica e politica si scende poi nel dettaglio quotidiano della vita dei pastori sardi, nella ripetitività di giornate e azioni dove la staticità e la durata delle inquadrature, che sovente sono dei piani sequenza, scolpisce, con silenzi e attese da cinema iraniano (Abbas Kiarostami, tra i primi, anche se i colori non trasmettono la stessa, intensa lucentezza ma sono desaturati e raffreddati da una prospettiva più esterna e distante) la costruzione della memoria e il radicarsi dell’agire incamerate ed esperite dagli abitanti, di generazione in generazione, di quei posti atavici eppure attuali dal punto di vista geopolitico .

E che ha a che fare con un territorio che è stato in parte espropriata nella sua vivida naturalezza (che però, come direbbe sempre Herzog, non contiene e non prevede la pietas consolatoria della visione omocentrica, bensì la materica e fisiologica ineluttabilità del deperimento e delle rigenerazione) dagli stranieri, gli Americani nello specifico, che ne hanno fatto dei presidi per esercitazioni belliche e per poligoni militari. L’intersecarsi delle terre di Sardegna e di Palestina non si muove dunque solo sul duplice piano empatico e pragmatico di una sorellanza per tradizioni e per pratiche, ma sul condividere la mappatura di un problematico punto in comune, quello nel quale la violenza della natura, che nel suo manifestarsi come ripetizione e differenza lascia agli uomini e alle donne un margine per riposizionarsi e ripartire alla ricerca della propria oasi verde si scontra con la violenza della guerra, che invece distrugge e allontana, che crea delle gerarchie e non delle genealogie. La solitudine che esprime Mario, uno dei pastori dei quali viene raccolta la testimonianza, è resa visivamente dall’ombra di quella chiesa cinquecentesca ai piedi della quale vive e fa pascolare il suo gregge e dal ricordo dell’arruolamento nella legione straniera durante le guerre legate alle varie crisi libiche, dove l’esercizio di sparare era rivolto ad un nemico sconosciuto dall’altra parte della barricata, con il tarlo, rimasto tra le piaghe di quel viso rintanato nell’oscurità di una grotta, di aver o non aver effettivamente ucciso un altro essere umano.

La regia di Volti e la sceneggiatura che ha scritto con Stefania Muresu non vogliono dissipare per forza il nodo di una tale contraddizione, mettendone invece in evidenza la possibilità di comprensione e convivenza dentro una stessa immagine, immortalando in una sorta di istantanea pastori e soldati, e, nelle parole di un’altra testimonianza, la compresenza pacifica di pecore e accampamenti di stranieri. La forza di un cinema che vuole arrivare alla denuncia per l’interposta elaborazione di uno stato delle cose, con Abele che da, mitologico pastore tra i pastori, diventa la proiezione di un sentimento non pacificato, ma che rivendica giustizia in un mondo che ha pervertito il caos da principio formante e trasformatore, a disordine distruttivo e rovinoso (come recita la citazione finale da i Racconti Turchi di George Gordon Byron). Prima di tornare, ancora una volta, alla sindrome stendhaliana dell’incipit di Fata Morgana, e a quel indistinto e indistinguibile miraggio verso cui sentiamo l’impulso di un ritorno e per il quale proviamo lo slancio di un superamento. L’origine.

Abele – Regia: Fabian Volti; sceneggiatura: Fabian Volti, Stefania Muresu; fotografia: Fabian Volti, Luigi Bosio, Roberto Farace; montaggio: Stefania Muresu, Carlotta Guaraldo, Enrico Masi; musica: Federico Fenu; voci narranti: Alberto Masala, Odeh Khalil Kharabshe; produzione: Rhoda Film in collaborazione con Caucaso; origine: Italia, 2025; durata: 77 minuti.