Quando La città incantata invase i cinema e i festival di mezzo pianeta, nel lontano seppur vicinissimo 2001, chi qui scrive aveva appena otto anni – quasi l’età di Chihiro, l’eroina del film, l’Alice dietro lo specchio che Miyazaki Hayao si divertì a rinchiudere nella sua Aburaya magica. Persi l’uscita nelle sale e dovetti attendere un freddo pomeriggio di dicembre. Era il tempo delle vacanze natalizie, i sussidiari giacevano sugli scaffali ingialliti della cosiddetta aula video – uno sgabuzzino al cui centro sonnecchiava trionfale un vecchio e grasso televisore a tubo catodico. Il capolavoro di Miyazaki, sfoggiato dalla maestra rigorosamente in formato VHS, si eclissò tra le fauci del registratore: l’attimo dopo, come per miracolo, lo schermo vomitò le immagini di una stazione abbandonata, di un villaggio fantasma e di una ragazzina troppo gracile che osserva i genitori trasformarsi in maiali. La Chihiro che era in me si spaventò a morte e si rifugiò nel gabinetto della scuola. E questo è tutto quello che c’è da sapere sul mio primo tête-à-tête con gli Anime giapponesi.

Più tardi, ripensando con imbarazzo a quei momenti, decisi di concedermi una seconda chance. Così andai in negozio e acquistai il film. Rigorosamente in formato DVD. Fu come stringere la mano a un vecchio amico. Perché?

Poi leggo che dal 1 al 6 luglio La città incantata torna nelle sale italiane, primo di una rassegna di altri titoli del maestro dell’animazione giapponese che verranno rieditati dalla Lucky Red questa estate. Però mi trovo all’estero e ho dovuto affidarmi a Netflix: chissà, forse è destino che io e Chihiro ci incontriamo solo per vie secondarie o, come dire, marginali. Sta di fatto che nella mia testa sfarfallava ancora quel perché: perché da piccola scappai terrorizzata? Perché da adolescente riconobbi quel timore e lo salutai come un compagno da cui mi ero separata troppo presto? Ecco: credo che questo perché, ad oggi, esiga una risposta.

Il film si presenta come un romanzo di formazione a sfondo fantastico. Una bambina testarda e un po’ imbranata penetra senza permesso nel mondo dei morti, smarrendo la famiglia e il nome fra le vie di un enorme complesso termale chiamato Aburaya – in teoria, un hotel per demoni e spettri gestito dalla terribile strega Yubaba. Per ritrovare la via di casa, la protagonista dovrà affrontare una serie di prove che la condurranno verso l’età adulta, fra cui domare famelici mostri “senza volto” e giganteschi neonati dalla forza erculea. Ad assistere la fanciulla in questo bizzarro oltretomba a tinte sgargianti c’è Haku, un drago dalle sembianze umane che, come una sorta di moderno Virgilio, aiuterà la ragazza a ritrovare sé stessa. Tutto sbagliato: dalla sua avventura, Chihiro non impara niente, o meglio, non ha niente da imparare.

Miyazaki, da buon Sensei, ci aveva già avvertito: “Non è una storia in cui i personaggi crescono, ma una storia in cui attingono a qualcosa che è già dentro di loro”. La città incantata, dunque, non rappresenta affatto un luogo alieno, sconosciuto, ma s’identifica con la sua visitatrice, è la sua visitatrice. L’Aburaya concepita dal regista schiude in realtà le sue porte su un’anima singola: quella, appunto, di Chihiro. Ma anche, potremmo dire, la nostra. Vediamo come.

All’inizio, Chihiro non vorrebbe varcare il tunnel che separa la quotidianità dal prodigioso microcosmo di Yubaba: è spinta dai genitori, che naturalmente non sanno a cosa stanno andando incontro. Primo screzio intergenerazionale. Poi mamma e babbo si mostrano in tutta la loro ferina estraneità, tramutandosi in raccapriccianti bestie prive di parola e intente solo a ingozzarsi fino a scoppiare. È Chihiro a vederli così.

Del resto, la nostra eroina sembra possedere un carattere a dir poco fragile, nonché una naturale predisposizione a dissociarsi dalla vita: Chihiro non mangia, ma si limita a scrutare il cibo con disgusto e cupidigia. Le poche volte in cui decide di nutrirsi, la ragazza divora le pietanze in modo rozzo e compulsivo, come se non sapesse come si fa. Chihiro è tutta ossa, magra da scomparire – cosa che quasi accade sulle porte dell’Aburaya, quando si ritrova costretta a ingerire una bacca per non dissolversi nel nulla. Chihiro non vorrebbe avere un corpo, non sa letteralmente cosa farsene e lo agita in modo goffo o impacciato.

L’incontro con Haku è fondamentale, non perché Haku sia un pigmalione – nonostante le buone intenzioni, il giovane è volubile e potenzialmente pericoloso come un torrente che abbia bevuto troppo. E, infatti, Haku non è altro che un fiume: quello in cui Chihiro cadde da piccola, rischiando di annegare. L’iconografia del drago, in Asia come in Occidente, è indissolubilmente legata a quella del corso d’acqua che salva e uccide, che elargisce e saccheggia, che accoglie e annienta. Chihiro dovrà prendere confidenza con la duplice natura del suo passato (passato in cui è quasi morta), nonché dell’esistenza stessa.

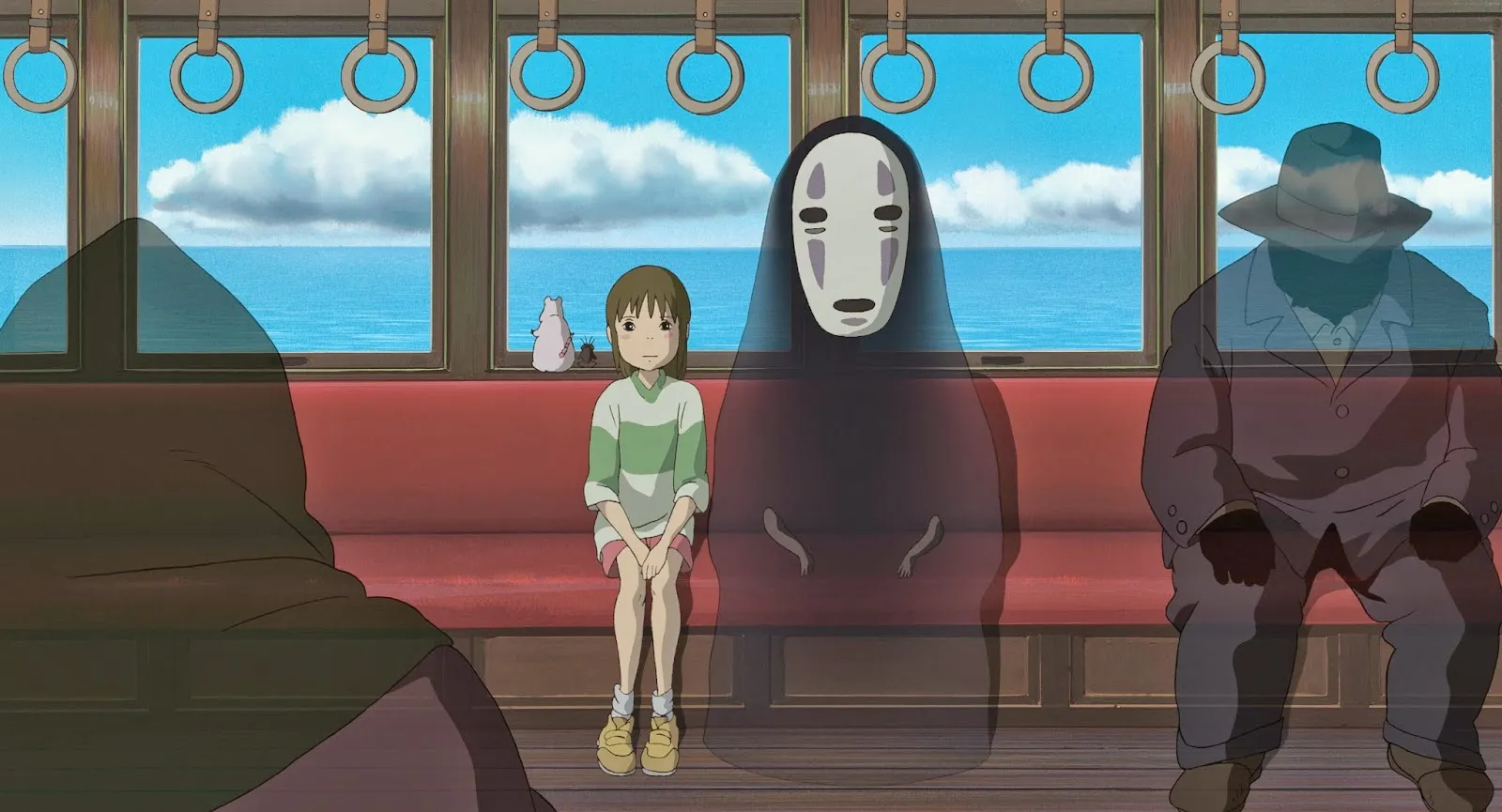

E poi c’è Senza Volto, il personaggio più interessante ed enigmatico dell’intera epopea. Si tratta di un’ombra sulla cui estremità ondeggia una maschera dai lineamenti inintelligibili. Questa strana creatura mangia le persone e ne assorbe l’identità. Distrugge tutto ciò di cui non può appropriarsi, è posseduta da una rabbia mal repressa che può esplodere in eccessi d’ira. Lo spirito segue Chihiro dappertutto, cercando di comprare il suo affetto per mezzo di favori non richiesti e di pepite dorate: doni superficiali che alla ragazza non interessano affatto. Ma chi è davvero Senza Volto? Il capitalismo americano? La bulimia? L’hikikomori – la reclusione forzata a cui sempre più giapponesi affidano le loro vite? I critici si sono sbizzarriti. Io credo che la risposta sia più semplice di così: Senza Volto è semplicemente uno dei tanti volti di Chihiro. Non è forse lei, pur senza rendersene conto, a scandirne i movimenti, a provocarne o placarne le ire?

Per farla breve (ma non troppo) e ritornare al mio quesito da cento milioni di dollari: perché La città incantata spaventa e insieme consola? Forse perché rapprende in immagini ciò che siamo – o meglio, ciò che siamo stati al termine dell’infanzia: fiumi in piena, spettri privi di un nome preciso, enormi bambinoni in fasce che si rifiutano di crescere (come il figlio di Yubaba), insomma, in una parola fanciulli.

A Miyazaki non interessa fornire allo spettatore le indicazioni per migliorarsi, quanto immortalarlo in un preciso istante, in un qui e ora irripetibili e indimenticabili: nel caso de La città incantata, il qui e ora è Chihiro (o la sottoscritta) nel freddo dicembre del 2001.

In sala dal 1 al 6 luglio